Stadtwerdung

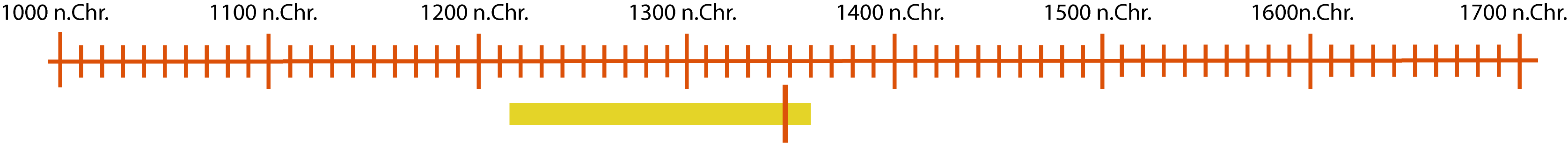

Ab 1227: Sinzig entwickelt sich im 13. Jahrhundert zur Stadt

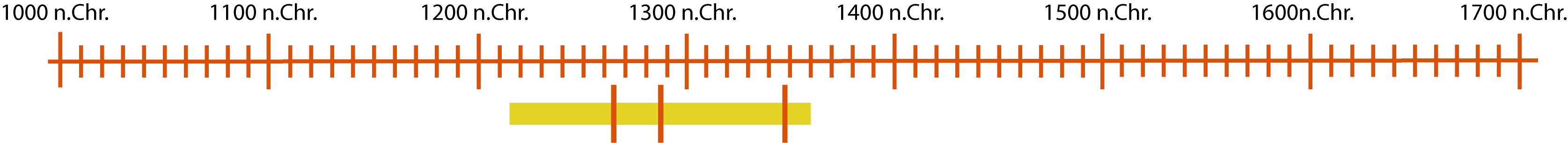

Sinzig entwickelte sich im 13. Jahrhundert in einem länger andauernden Prozess zur Stadt. Es ist kein Dokument erhalten, aus dem hervorgeht, wann Sinzig erste Stadtrechte erhielt.

Bei einem Vergleich zwischen Theoderich Dunrestein und dem Marienstift Aachen vom November 1227 wurde erstmals ein „magister ville“ (Bürgermeister) Albertus Riquin als Zeuge erwähnt. Nachdem Sinzig 1310 das Recht erhalten hatte, einen Jahrmarkt zu veranstalten, kann die Stadtwerdung als abgeschlossen angesehen werden.

Quelle: Kossin, Sinzig und seine Stadtteile, Seite 68 ff

Karl Friedrich Amendt, 750 Jahre Stadt Sinzig

Sinzig entwickelt sich zur Stadt

Im Verlaufe des 13. Jahrhunderts erhielten die Einwohner Sinzigs zunehmend Rechte und Privilegien.

Bei einem Vergleich zwischen Theoderich Dunrestein und dem Marienstift Aachen vom November 1227 wurde erstmals ein „magister ville“ Albertus Riquin (Reichwein) als Zeuge erwähnt. Diese Bezeichnung kann als Bürgermeister übersetzt werden. Als Nachfolgerin der Pfalzkapelle wurde 1241 die repräsentative spätromanische Kirche St. Peter geweiht.

Eine Urkunde vom Mai 1243 bezeichnet Zeugen aus Sinzig erstmals als „cives imperii in Sintzge“ (Bürger des Reiches).

Am 1. April 1255 trat Sinzig dem Rheinischen Städtebund, einer Schutzvereinigung rheinischer Städte, bei. Dieser Schritt zeigt ein erhebliches Maß an politischer Selbständigkeit.

Lange Zeit wurde eine Urkunde von 1267 als das eigentliche Dokument angesehen, das die Stadtwerdung Sinzigs bestätigt. Darin werden die Bewohner Sinzigs jedoch nicht als „cives“ (Stadtbürger) bezeichnet, sondern lediglich als „oppidani“ (Stadtbewohner). Allerdings bestätigte ihnen der Erzbischof von Köln zugleich ihre Rechte und Freiheiten, die sie in früherer Zeit vom Reich erhalten hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Gemeinde 1267 rechtlich bereits einen Sonderstatus innehatte, den sie bereits seit Längerem besaß.

Den Verkauf eines Burglehens auf der Landskron 1270 bezeugte die Stadt Sinzig mit einem eigenen Siegel. Die Gestaltung des Siegels mit dem thronenden König und den Reichsinsignien Zepter, Krone und Reichsapfel weist Sinzig als unmittelbar dem König unterstehenden Reichsbesitz aus.

Am 3. Dezember 1297 gestattete König Adolf den Sinziger Bürgern, eine Sondersteuer auf Wein und Korn für den Bau einer Stadtmauer zu erheben. 1305 bestätigte König Albrecht diese Erlaubnis und genehmigte den weiteren Ausbau. Einer Urkunde von 1327 ist zu entnehmen, dass die Mauer mit den drei Stadttoren fertiggestellt war.

Zu den Stadtrechten gehörte auch das Recht, Wochen- und Jahrmärkte zu veranstalten. Der Sinziger Jahrmarkt wurde in einer Urkunde König Heinrichs VII. vom 4. Januar 1310 auf den Sonntag nach Mariä Himmelfahrt, drei Tage davor und drei Tage danach festgelegt.

Noch heute wird die Sinziger Kirmes an diesem Termin gefeiert. Spätestens damit kann die Stadtwerdung Sinzigs Anfang des 14. Jahrhunderts als abgeschlossen angesehen werden.

18. März 1286: In Sinzig wird erstmals ein Hospital erwähnt

Eine Urkunde vom 18. März 1286 ist mit dem Siegel des Hospitals von Sinzig beglaubigt. Dies ist die erste bekannte Erwähnung eines Hospitals in Sinzig. Der Name Heilig-Geist-Spital wurde am 22. November 1303 erstmals urkundlich erwähnt.

1265, 1287, 1349: Judenpogrome in Sinzig

In Sinzig gab es Mitte des 13. Jahrhunderts eine jüdische Gemeinde. Das Zusammenleben von Christen und Juden war nicht immer konfliktfrei. Aus unterschiedlichsten Anlässen kam es immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen und zur Ermordung der Sinziger Juden. Ein erstes solches Pogrom ist für den 1. Mai 1265 überliefert. Damals wurden 61 Männer, Frauen und Kinder in der Sinziger Synagoge eingesperrt und verbrannten, als diese angezündet wurde.

Das Zusammenleben von Juden und Christen war immer wieder durch Spannungen geprägt. Die Ursachen waren vielfältig. Neben dem Unverständnis der jeweils anderen Sitten und Bräuche, spielten religiöse Gründe, aber auch Neid und die Suche nach Schuldigen für unverständliche Unglücksfälle und Seuchen, wie die Pest, eine Rolle. So konnten unterschiedliche Anlässe zu Ausschreitungen führen.

Die Predigten des aus Augsburg stammenden Abraham, der angeblich dabei ein Kruzifix zerbrach, waren der Anlass für die Ausschreitungen 1265, die zum Tod von 61 Männer, Frauen und Kinder führte.

Nicht lange danach kam es 1287 im Mittelrheingebiet erneut zu Pogromen in Folge der Ermordung des „guten Werner von Bacharach“, die den Juden von Oberwesel zur Last gelegt wurde. Nach einem Eintrag im Mainz-Nürnberger-Memorbuch, einem Gedenkbuch jüdischer Märtyrer, wurden in diesem Jahr 46 Glaubenszeugen in Sinzig ermordet.

Anlässlich der Judenverfolgung im Pestjahr 1349 wurde die Sinziger Judengemeinde ein drittes Mal ausgelöscht.

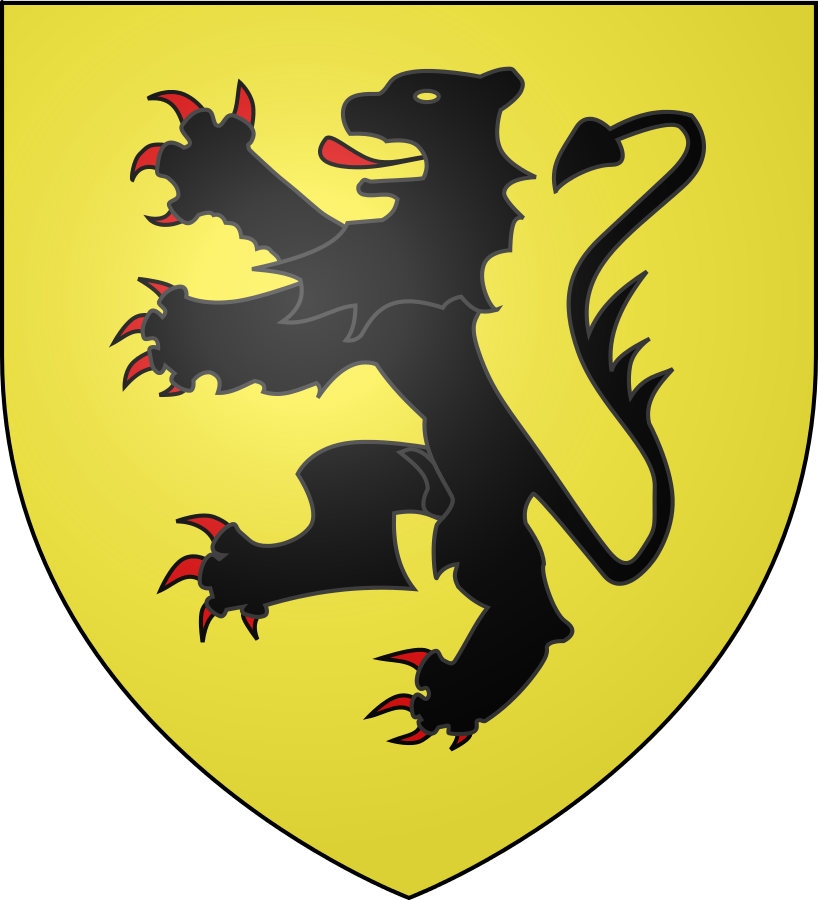

1292: Verpfändung zur Königswahl

1292 wurde Graf Adolf von Nassau mit Unterstützung des Erzbischofs von Köln zum deutschen König gewählt. Adolf von Nassau hatte dem Erzbischof für seine Unterstützung Zusagen gemacht. Deshalb verpfändete er nach der Wahl zur Erfüllung dieser Zusagen auch die Rechte an der Stadt Sinzig, für die Pfandsumme von 1500 Mark an den Erzbischof.

Quelle: Karl Friedrich Amendt, Regestensammlung Stadt Sinzig, S 254

Graf Adolf von Nassau verpfändet die Rechte an der Stadt Sinzig, für die Pfandsumme von 1500 Mark an den Erzbischof von Köln

Das deutsche Königtum war ein Wahlkönigtum, das heißt die Versammlung der Reichsfürsten (später die Kurfürsten) wählte den König. Neben politischen und religiösen Überlegungen bestimmten auch Geldzahlungen die Wahl. Die Gesamtsumme aller für die Königswahl Adolfs von Nassau verpfändeten Gebiete lag bei 25.000 Mark (je 233,8 Gramm Silber).

1295 verpfändete König Adolf Sinzig an den Grafen Gerhard von Jülich, diesmal für 1000 kölnische Mark. 1298 wurde Sinzig von König Albrecht an den Erzbischof von Köln verpfändet. 1300 verpfändete Albrecht Sinzig erneut für 3000 Mark Auslösesumme dem Grafen von Jülich. Dazwischen scheint Sinzig auch an den Burggrafen von Rheineck verpfändet gewesen zu sein.

Die Reihe der Verpfändungen setzte sich unter den Nachfolgern König Albrechts fort. Nachdem König Ludwig der Bayer Sinzig 1336 für 15.000 Florentiner Gulden an den Markgrafen Wilhelm V. von Jülich verpfändet hatte, wurde die Stadt nicht mehr von einem deutschen König ausgelöst.

Die Einwohner Sinzigs behielten bei all diesen Verpfändungen ihre Rechte und Privilegien, die sie von früheren Herrschern erhalten hatten.

Quelle: Karl Friedrich Amendt, Regestensammlung Stadt Sinzig, S 254

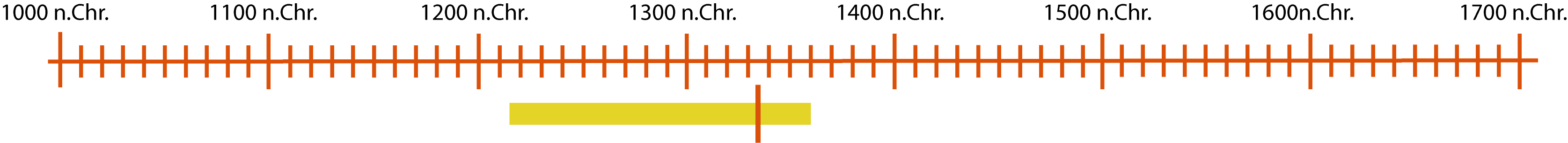

1336: Der Graf von Jülich erhält weitgehende Verfügungsrechte über Sinzig

König Rudolf von Habsburg verpfändete 1276 Sinzig an den Markgrafen von Jülich. Bis 1336 erfolgten wechselnde Verpfändungen an unterschiedliche Pfandnehmer. 1336 erhielt der Markgraf Wilhelm von Jülich Sinzig als Pfand für die hohe Summe von 15.000 Florentiner Gulden und ließ sich von Kaiser Ludwig 1337 den Bau einer Burg zum Schutz der Stadt an der Stelle des heutigen Sinziger Schlosses genehmigen.

Quelle:

Kossin, Sinzig und seine Stadtteile, Seite 68 ff

Karl Friedrich Amendt, Regestensammlung Stadt Sinzig, S 136, 331

Ulrich Helbach, Das Reichsgut Sinzig S 330 ff

Da Sinzig immer noch Reichsbesitz war, obwohl der Graf über die Nutzungsrechte verfügte, wurde zwischen Reich und Markgraf die mit dem Bau der Burg verbundene Wertsteigerung festgehalten. Die Baukosten wurden als Darlehen an den König für 10.000 Pfund Heller gewertet, da der Markgraf die Kosten zum Bau der Burg übernommen hatte. Zudem durfte der Markgraf in der Markgrafschaft Zoll von Kaufleuten erheben. König Karl IV. bestätigte nach dem Tod Ludwigs des Bayern 1348 die bestehende Pfandschaft für 15.000 Florentiner Gulden und erhöhte sie um weitere 13.000 Pfund Heller.

Die Zahl der Verpfändungen nahm im 14. und 15. Jahrhundert weiter zu. Der Reichsbesitz in Sinzig befand sich in dieser Zeit ganz oder teilweise als Pfand zum Beispiel bei dem Erzbischof von Köln, dem Erzbischof von Trier, dem Grafen zu Wied, dem Grafen von Kleve und Mark, dem Grafen von Berg, dem Grafen von Virneburg, dem Grafen von Moers sowie Johann Waldbott von Bassenheim.

Sinzig wurde nach der Verpfändung von 1336 nicht mehr vom Reich aus der Verpfändung ausgelöst. Trott der Vielzahl an Unterverpfändungen blieb das Reichsgut bis zur Auflösung des Reiches 1806 im Besitz der Herzöge von Jülich und deren Nachfolger.

Die Verpfändungen hatten einen erheblichen Nachteil für die betroffenen Ortschaften so auch für Sinzig. Der Pfandnehmer wollte möglichst hohe Einnahmen erzielen und investierte nicht in das befristet überlassene Pfand. Der Pfandnehmer war jedoch verpflichtet, die Ertragskraft des Pfandes zu erhalten. Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft, wie zum Beispiel dem Bau oder der Ausbesserung von Straßen und Brücken, neuer Märkte oder verbesserter landwirtschaftlicher Methoden, wurden in der Regel nur vom eigentlichen Landesherren veranlasst.

Die Sinziger Bürger versuchten sich gegen diese ständigen Verpfändungen zu schützen.

Sie leisteten 1371 einen erheblichen finanziellen Beitrag, damit der Herzog von Jülich sie aus der Pfandschaft des Grafen von Wied auslösen konnte. Dafür hatten sie offenbar Darlehen von Lombarden in Anspruch genommen, deren Tilgung sie in Schwierigkeiten brachte.

Der Herzog sicherte ihnen zu, die Stadt in Zukunft nicht mehr zu verpfänden, fühlte sich jedoch nicht mehr an das Versprechen gebunden, nachdem er ihnen einen Schuldnachlass gewährt hatte.

Quelle:

Kossin, Sinzig und seine Stadtteile, Seite 68 ff

Karl Friedrich Amendt, Regestensammlung Stadt Sinzig, S 331

Ulrich Helbach, Das Reichsgut Sinzig S 330 ff

1349: Die Pest erreicht das Rheinland

Die Pest erreichte das Rheinland im Jahr 1349. Die Zahl der Sinziger Pestopfer ist nicht bekannt. Die Bevölkerungsverluste Mitte des 14. Jahrhunderts in Mitteleuropa werden auf 30 Prozent geschätzt. Aus den bekannten Dokumenten über Sinzig ist keine Veränderung erkennbar. Indirekt gab es zwei Folgen:

Die Juden wurden beschuldigt, die Pest verursacht zu haben, was zu Judenpogromen entlang des Rheins führte.

Zum anderen fällt für Sinzig auf, dass es bis Mitte des 19. Jahrhunderts keinen Bedarf gab, die Bebauung über die Grenzen der Anfang des 14. Jahrhunderts gebauten Stadtmauer auszudehnen.

13. Jahrhundert: Was sonst noch geschah

März 1242: Überfall auf Ahrweiler

1242 hielt sich König Konrad IV. (deutscher König von 1235–1254) in Sinzig auf. Erneut gab es Konflikte mit dem Erzbistum Köln. Ahrweiler war ein Lehen des Erzbischofs und wurde von Konrad IV. im Verlauf der Fehde überfallen. Der Hof Gerhards II. von Landskron in Sinzig brannte im Verlauf dieser Kämpfe nieder.

Quelle: Karl Friedrich Amendt, Regestensammlung Stadt Sinzig S 172

Abb. rechts Armbrustbolzen

9. Oktober 1267: Der Erzbischof von Köln besetzt Sinzig

Erzbischof Engelbert von Köln besetzte in einer Fehde mit dem Grafen Wilhelm von Jülich Sinzig. Graf Wilhelm hatte die Besatzung angewiesen, sich zu ergeben. Der Erzbischof wurde im weiteren Verlauf der Fehde in einer Schlacht bei Zülpich gefangen genommen. Sinzig verblieb bei Jülich.

Abb rechts Pfennig des Erzbischofs von Köln

18. März 1286: In Sinzig wird erstmals ein Hospital erwähnt

Eine Urkunde von 1286 ist mit dem Siegel des Hospitals von Sinzig beglaubigt. Dies ist die erste bekannte Erwähnung eines Hospitals in Sinzig. Der Name Heilig-Geist-Spital wurde am 22. November 1303 erstmals urkundlich erwähnt.

3. Februar 1309: Letzte bekannte, in Sinzig ausgefertigte Urkunde eines deutschen Königs

Die letzte bekannte Urkunde eines deutschen Königs, die in Sinzig ausgefertigt wurde, datiert auf den 3. Februar 1309. König Heinrich VII. (deutscher König von 1308 – 1312, Kaiser von 1312 – 1313) erneuerte und bestätigte in Sinzig den Bürgern von Mühlhausen (Thüringen) ihre Rechte.

Quelle: Karl Friedrich Amendt Regestensammlung S 286

Abb rechts Siegel Heinrich VII.

Konflikte zwischen ansässigem Adel und Bürgern

Die ansässigen Adligen sahen sich auch nach abgeschlossener Stadtwerdung nicht als Bürger der Stadt sondern als direkte Untertanen des Königs. Sie wollten keine städtischen Steuern zahlen und verlangten, dass die Stadt Verträge nur mit ihrer Einwilligung abschloss. Daher kam es häufiger zu Konflikten zwischen ihnen und der Bürgerschaft. 1327 wurden Bürgermeister Hermann, Rat und die Bürger der Stadt Sinzig zu einer Sühneleistung verurteilt, da es bei einem Überfall der Bürger auf das Haus des Ritters Dietrich vom Schönberg Tote gegeben hatte. 1344 gab es bei Konflikten zwischen Sinziger Bürgern und Gerhard von Landskron erneut Tote.

Die Sinziger Adligen versuchten sich durch eine Bestätigung des Königs vom 20. Dezember 1353 vor der Gerichtsbarkeit der Stadt Sinzig zu schützen. Dort beurkundete König Karl IV., dass die fünf Herrenhöfe (der Gudenhof, der am Ausdorfer Tor gelegene Hof des Heinrich von Sinzig, der Hof der Söhne Eberhards, der an der Leenpforte gelegenen Hof des Hermann von Landskron und der Hof zum Turm) direkte Reichslehen seien und demzufolge nur der Reichsgerichtsbarkeit unterstehen.

Aus dem Jahr 1441 bezeugen Dokumente weitere Konflikte.