Nachkriegsjahre

Ab 1945: Flüchtlinge und Heimatvertriebene finden eine neuer Heimat

Bis 1947 kamen mehr als 6,3 Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene in die drei westlichen Besatzungszonen. Diese Zahl erhöhte sich bis 1950 auf etwa acht Millionen.

Sinzig nahm zunächst 204 Heimatvertriebene und 305 Zuwanderer und Aussiedler auf. Am 31.Dezember 1962 waren in Sinzig 750 Heimatvertriebene, 250 Zuwanderer aus der Sowjetunion und 250 Evakuierte zugezogen. In Sinzig entstanden auf neu ausgewiesenem Bauland das Wohngebiet „Neue Heimat“ mit den typischen Siedlungshäuser der 50er und 60er Jahre.

14. August 1952: Das Lastenausgleichsgesetz tritt in Kraft

Die Folgen des Zweiten Weltkrieges waren auch für die deutsche Zivilbevölkerung dramatisch. Viele Städte wurden durch Bombenangriffe in großem Umfang zerstört und Millionen Deutsche aus Ost- und Mitteleuropa vertrieben. Das Gesetz über den Lastenausgleich vom 14. August 1952 sollte Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges und seiner Nachwirkungen Vermögensschäden oder besondere andere Nachteile erlitten hatten, eine finanzielle Entschädigung gewähren und ihnen einen Neuanfang ermöglichen. Diese Umverteilung erfolgte durch einen Lastenausgleich, den alle Bürger zahlten, denen erhebliches Vermögen verblieben war (insbesondere die Immobilienbesitzer). Die Höhe dieser Abgabe wurde nach der Höhe des Vermögens mit Stand vom 21. Juni 1948, dem Tag nach Einführung der D-Mark in den drei westlichen Besatzungszonen, berechnet. Die Abgabe belief sich auf 50 Prozent des berechneten Vermögenswertes und konnte in bis zu 120 vierteljährliche Raten, also verteilt auf 30 Jahre, in den Ausgleichsfonds eingezahlt werden.

Durch die Verteilung auf viele Jahre betrug die Belastung nur 1,67 Prozent pro Jahr, sodass sie aus dem Ertragswert des betroffenen Vermögens geleistet werden konnte, ohne die Vermögenssubstanz angreifen zu müssen.

14. Dezember 1952: Die evangelische Adventskirche wird eingeweiht

Durch den Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen wuchs die evangelische Gemeinde beträchtlich. Dies machte den Bau eines eigenen Gotteshauses erforderlich. Der evangelische Gottesdienst fand zunächst im ehemaligen Winzerverein, dann im Schloss und zuletzt im katholischen Pfarrheim statt. Das Grundstück für den Neubau wurde von Familie Königs gestiftet. Am 14. Dezember fand dann die feierliche Einweihung statt. Seit 1973 hatte Sinzig einen eigenen evangelischen Pfarrer. 1976 wurden am Dreifaltigkeitsweg das Gemeindehaus und ein Pfarrhaus errichtet.

1964: Das Schulzentrum entsteht

Mit der heutigen Regenbogenschule begann 1964 der Aufbau eines Schulzentrums in Sinzig. Es folgten die Barbarossaschule – heute Realschule plus – und das Rhein-Gymnasium.

Das Rhein-Gymnasium, das ab 1972 im heutigen Rathaus aufgebaut wurde, konnte 1976 den Neubau am Dreifaltigkeitsweg beziehen.

Mit seinen drei Schulen, drei Sporthallen und zwei Kindertagesstätten hat sich das Schulzenturm zu einem bedeutenden Element des kulturellen Lebens in Sinzig entwickelt.

1961: Die Kommunen gründen den Abwasserzweckverband Untere Ahr

Bis in die 50er Jahre gab es am Bootshaus das Rheinstrandbad.

Die Industrialisierung und die großen Chemiewerke am Rhein, Phosphate in den Waschmitteln und der Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft verschlechterten zunehmend die Wasserqualität im Rhein.

Durch den verpflichtenden Einbau von mehrstufigen Kläranlagen in allen Anrainerstaaten gelang es, die Wasserqualität wieder stark zu verbessern. 1961 wurde der heutigen Abwasserzweckverbandes Untere Ahr gegründet und das Abwasserklärwerk in Sinzig gebaut, das 1967 in Betrieb ging.

Bis dahin flossen die Abwässer ungeklärt in die Ahr. Lange Zeit hatte die geringe Bevölkerungsdichte und die Art der Abwässer die Gewässerqualität nicht übermäßig belastet.

Am 1. Juli 1989 gründeten die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Remagen, die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Altenahr mit der Gemeinde Grafschaft den Verband in seiner heutigen erweiterten Form.

1967: Die neue Bundestraße B9 wird eröffnet

Der Verkehr entlang des Rheins hatte seit der fränkischen Zeit durch die Sinziger Innenstadt geführt. Der stark zunehmende Regional- und Fernverkehr erforderte eine neue Straßenführung. Seit der Freigabe der neuen vierspurigen Bundesstraße wird der Durchgangsverkehr seit 1967 an Sinzig vorbeigeleitet. Mit der Eröffnung der A61 verlagerte sich ab 1975 der größte Teil des Fernverkehrs auf die neue Bundesautobahn.

Hotels und Gaststätten hatten unter der Verlagerung des Verkehrs zu leiden

Hotels und Gaststätten hatten unter der Verlagerung des Verkehrs zu leiden. Sinzig, das jahrhundertelang Reisende beherbergt hatte, verlor seine Bedeutung als Übernachtungs- und Etappenort. Während in dem Gaststättenverzeichnis von Sinzig 1958 drei Hotels und 15 Gaststätten aufgeführt waren, existierten 2020 in der Innenstadt zwar noch mehrere Gaststätten, aber keine Hotels mehr. Im Gegenzug hat sich die Belastung durch den Verkehr drastisch reduziert, und die Lebensqualität in der Stadt verbesserte sich.

14. Februar 1969: Bad Bodendorf entscheidet sich für die Stadt Sinzig

In der ehemaligen Rheinprovinz gab es seit 1927 sogenannte Ämter, in denen Kleinstädte und Landgemeinden zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst waren. Ab 1968 wurden aus diesen Ämtern Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Städte gebildet. Bad Bodendorf hatte zum Amt Remagen gehört. In einer Abstimmung stimmten die Einwohner nun für eine Zusammenlegung mit der Stadt Sinzig. Koisdorf, Löhndorf und Franken hatten ebenfalls dem Anschluss zugestimmt, nur Westum lehnte ihn ab. Da aber eine isolierte Gemeinde Westum nicht sinnvoll gewesen wäre, beschloss der Landtag am 14. Februar 1969 die Bildung der Stadt Sinzig unter Einbeziehung von Westum.

1986: Die Stadtsanierung beginnt

Mit Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz konnte die Stadt Sinzig ab 1986 schrittweise mit der Sanierung der Innenstadt beginnen. Wesentliche Teile der Erneuerung der innerstädtischen Straßen und Plätze wie zum Beispiel Bachovenstraße, Brunnenplatz, Marktplatz und Kirchplatz sind bis 2001 fertiggestellt worden. Der Kaiserplatz in seiner heutigen Form entstand. 2006 begann die Sanierung der Ausdorfer Straße und als letzte größere Maßnahme wurde 2011/12 die Zehnthofstraße ausgebaut.

2019 bewarb sich die Stadt Sinzig für die Aufnahme in ein Folgeprogramm, ISEK, dem Integrierten-Stadtentwicklungskonzept.

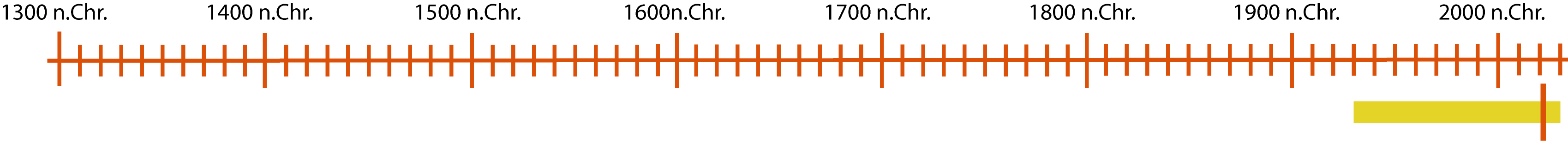

15. Juli 2021: Eine Hochwasserflut tötet 14 Menschen

Die Ahr ist bekannt für Hochwasser. Die Flutwelle, die sich am Abend des 14. Juli im oberen Ahrtal aufgebaut hatte und gegen 2 Uhr nachts am 15. Juli Sinzig traf, erreichte jedoch neue, bisher nicht erlebte Höchststände. 14 Menschen in Sinzig starben, davon 12 im Lebenshilfehaus in der Pestalozzistraße. Im gesamten Ahrtal sind 134 Tote zu beklagen. In Bodendorf und Sinzig werden viele Gebäude überflutet, einige bis in das erste Obergeschoss. Die Fußgängerbrücken über die Ahr und die westliche Fahrspur der B9 werden zerstört. Wasser-, Gas- und Stromversorgung fallen zeitweise aus. Klärwerk und Abwasserkanäle werden stark beschädigt.

Schlamm und Treibgut bedeckten in großen Mengen Keller, Gärten und Straßen. Da viele Öltanks und Autos weggespült wurden, fließen rund 1,2 Millionen Liter Öl in die Ahr.

Schwere Hochwasser gab es auch in den Jahren 1345, 1601, 1804 und 1910.

Sinzig heute

Das katholisch geprägte Sinzig mit einer Bevölkerung, die in der Regel seit Generationen im Rheinland heimisch war, erlebte nach 1945 mehrere Zuwanderungswellen. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren fanden viele Flüchtlinge und Vertriebenen in Sinzig eine neue Heimat. In den Wirtschaftswunderjahren wurden viele Gastarbeitern, insbesondere aus Portugal und der Türkei, für die Sinziger Betriebe angeworben. Mit der zunehmenden Motorisierung entwickelte sich Sinzig ab den 1970er zu einem Wohnort für Pendler. 2017 fuhren täglich etwa 5300 Menschen aus Sinzig zu ihren außerhalb liegenden Arbeitsstätten und rund 2000 Pendler kamen nach Sinzig, um hier zu arbeiten.

Ab 1990 kamen Spätaussiedler und Arbeitssuchende aus dem ehemaligen Ostblock und ab 2015 neue Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Ländern nach Sinzig.

Die Bevölkerungszahl in Sinzig stieg dabei stetig an. Im November 2021 hatte Sinzig 17.784 Einwohner, davon 50 Prozent Katholiken und 2252 mit fremder Staatsangehörigkeit.

Was sonst noch geschah

14. Dezember 1952: Die evangelische Adventskirche wird eingeweiht

1953: Die Stadt Sinzig kauft das „Schloss“

Die Stadt erwarb die ehemalige Villa Bunge für 140.000 D-Mark. Hier tagte zunächst der Stadtrat und es wurde im Dezember 1953 eröffnete der damalige Bürgermeister Franz Josef Zimmer das Heimatmuseum. Das Schloss dient seitdem auch als stilvoller Ort für die Volkshochschule und als Standesamt.

21. Mai 1953: Das Franziskushaus wird erweitert

1893 war das Sinziger Alters- und Pflegeheim in der Renngasse erbaut worden. Ein wesentlicher Teil der notwendigen Mittel kam aus der Armenstiftung des Arnold Stumpf, der von 1834 bis 1872 Pfarrer in Sinzig war. 1952 beschloss der Stadtrat, auf einem bereits angekauften Nachbargrundstück einen Erweiterungsbau zu errichten, der 1954 bezogen werden konnte. 1988 gaben die Franziskanerinnen den Betrieb des Hauses auf. Die Stadt übertrug das Haus dem Johanniterorden, der das Franziskushaus 1989/90 erheblich vergrößerte.

1961: Die Kommunen gründen den Abwasserzweckverband Untere Ahr

Bis in die 50er Jahre gab es am Bootshaus das Rheinstrandbad.

Die Industrialisierung und die großen Chemiewerke am Rhein, Phosphate in den Waschmitteln und der Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft verschlechterten zunehmend die Wasserqualität im Rhein.

Durch den verpflichtenden Einbau von mehrstufigen Kläranlagen in allen Anrainerstaaten gelang es, die Wasserqualität wieder stark zu verbessern. 1961 wurde der heutigen Abwasserzweckverbandes Untere Ahr gegründet und das Abwasserklärwerk in Sinzig gebaut, das 1967 in Betrieb ging.

Bis dahin flossen die Abwässer ungeklärt in die Ahr. Lange Zeit hatte die geringe Bevölkerungsdichte und die Art der Abwässer die Gewässerqualität nicht übermäßig belastet.

Am 1. Juli 1989 gründeten die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Remagen, die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Altenahr mit der Gemeinde Grafschaft den Verband in seiner heutigen erweiterten Form.